Origini, significati e categorie della procrastinazione

La procrastinazione è uno dei fenomeni psicologici più rilevanti degli ultimi anni, tanto da diventare un argomento ricorrente nelle ricerche su produttività, benessere mentale e gestione del tempo. Comprendere da dove nasce questo comportamento, cosa significa davvero “rimandare” e quali forme assume nella vita quotidiana permette di affrontarlo con maggiore lucidità.

L’origine del termine e il suo valore psicologico

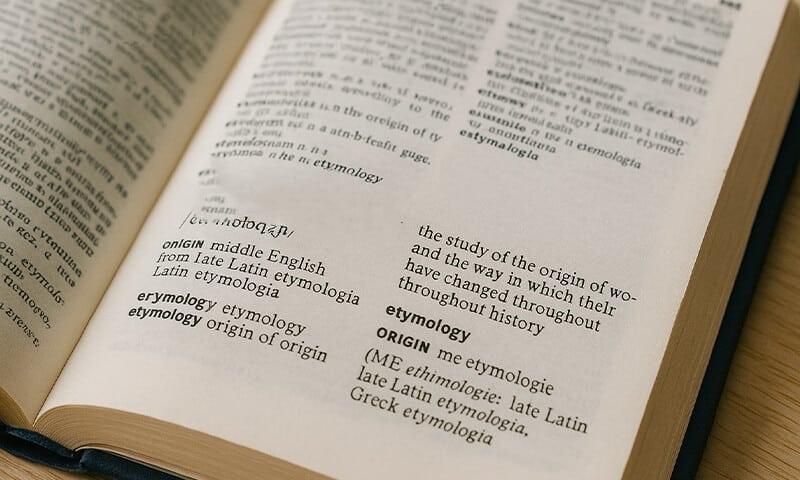

La parola deriva dal latino pro-crastinus (“rivolto al domani”), e già da questa etimologia appare evidente il cuore del problema: rinviare intenzionalmente ciò che richiede impegno immediato. Tuttavia – e questo è un punto fondamentale – la procrastinazione non è semplicemente un’abitudine pigra, ma un atto consapevole di task avoidance guidato dalle emozioni.

Nell’ambito della psicologia della procrastinazione, il comportamento viene spesso descritto come un fallimento dei sistemi di self-regulation. Si rimanda perché un compito attiva sensazioni negative: ansia, frustrazione, senso di incapacità, paura di non essere all’altezza. Non a caso concetti come self-handicapping, avversione al compito, delay discounting o decision avoidance ricorrono continuamente negli studi accademici.

È interessante osservare come questo processo non avvenga quasi mai per mancanza di tempo (uno dei miti più diffusi), bensì per una difficoltà nel gestire l’emozione associata all’azione stessa.

Le radici del procrastinare: un intreccio complesso

Quando si parla delle cause della procrastinazione, si tende a cercare una spiegazione unica. In realtà il fenomeno è più simile a un mosaico, composto da elementi diversi che interagiscono tra loro.

Tra le origini più comuni troviamo:

-

Evitamento emotivo: ci si allontana dal disagio, non dal compito.

-

Ricerca della gratificazione immediata: il cervello preferisce ricompense a breve termine.

-

Perfezionismo disfunzionale: non iniziare equivale a non fallire.

-

Scarso controllo degli impulsi: l’attenzione scivola verso attività più piacevoli.

-

Autostima fragile e sindrome dell’impostore (inquietante, quanto diffusa).

-

Bassa autoefficacia: la convinzione di “non farcela comunque”.

Molte persone si ritrovano in queste dinamiche senza accorgersene, e finiscono per cercare online guide su come superare la procrastinazione cronica, “fermare il rimandare automatico” o “gestire la procrastinazione lavorativa”.

Categorie della procrastinazione: più sfumature di quanto sembri

Le categorie della procrastinazione non servono solo a catalogare, ma a comprendere i motivi profondi che spingono a rimandare. L’errore più comune è pensare che tutti procrastinino allo stesso modo: nulla di più lontano dalla realtà.

Procrastinazione attiva

Una forma paradossale: si rimanda per volontà, convinti di rendere meglio sotto pressione. In certi casi funziona; in molti altri genera stress, errori e affaticamento cognitivo.

Procrastinazione passiva

Forse la più diffusa. La persona non riesce a iniziare perché sopraffatta dal compito. Qui troviamo spesso ansia anticipatoria, indecisione e bassa autoefficacia.

Procrastinazione decisionale

Non riguarda le azioni, ma le scelte. Ogni decisione diventa un peso, ogni opzione una minaccia. Il risultato? Immobilità, confusione e senso di smarrimento.

Procrastinazione perfezionista

Una delle forme più subdole. Nasce dal timore di non soddisfare standard elevatissimi, spesso irrealistici. Il pensiero ricorrente è: “Se non è perfetto, non ha senso farlo”.

Procrastinazione da impulsività

Dominata dalla ricerca continua di stimoli. Il compito sta lì, fermo; l’attenzione, invece, salta da una distrazione all’altra. Smartphone, notifiche, social: un cocktail letale per la concentrazione.

Procrastinazione situazionale

Si manifesta solo in certi ambiti. C’è chi procrastina lo studio ma non il lavoro, o viceversa. Oppure rimanda solo compiti burocratici, fiscali, sanitari. Molto frequente, raramente riconosciuta.

Queste categorie di procrastinazione vengono spesso esplorate anche in chiave neuroscientifica, per studiare il ruolo della corteccia prefrontale, dei sistemi dopaminergici e delle funzioni esecutive.

Procrastinazione episodica o cronica? Una distinzione essenziale

Non tutte le forme di procrastinazione sono uguali. C’è la procrastinazione episodica, legata a momenti di stress, periodi complessi o sovraccarico mentale; e c’è la procrastinazione cronica, uno schema stabile che interferisce con lavoro, studio, relazioni e salute.

Quest’ultima porta spesso con sé un carico emotivo notevole: senso di colpa, vergogna, percezione di fallimento personale. Non sorprende che sia correlata a ansia, stress e perfino a comportamenti di evitamento più ampi.

Perché comprendere origini, significati e categorie della procrastinazione è fondamentale

Conoscere a fondo le origini, i significati e le categorie della procrastinazione permette di identificare modelli personali difficili da vedere “dall’interno”. Solo attraverso questa consapevolezza diventa possibile applicare strategie realmente efficaci: tecniche come il time blocking, la tecnica dei 5 minuti, la Pomodoro Technique, i metodi di behavioral activation, o persino pratiche di mindfulness per regolare le emozioni che scatenano il rimandare.

Molti trovano utile anche il concetto di dopamine detox, non perché “disintossichi” davvero, ma perché aiuta a ridurre gli stimoli immediati che alimentano la procrastinazione da impulsività.

Comprendere le categorie della procrastinazione, insomma, non significa etichettarsi, ma aprire la strada a un cambiamento lucido e sostenibile.

E quando si raggiunge questa consapevolezza, superare il rimandare non è più solo un desiderio… ma un percorso possibile, concreto e finalmente alla portata.

I costi nascosti della procrastinazione

Parlare dei costi nascosti della procrastinazione significa affrontare un tema che, a prima vista, sembra semplice: rimandare. Eppure, dietro questo comportamento apparentemente innocuo, si nasconde un insieme di conseguenze molto più vaste di quanto si creda.

I danni più evidenti? Non sempre sono quelli che pensiamo. A volte non hanno forma fisica, altre volte si accumulano in silenzio.

I costi emotivi: un impatto costante, spesso taciuto

Rientrano tra i costi nascosti procrastinazione più pervasivi e, forse, anche più difficili da riconoscere. Rimandare alimenta cicli emotivi complessi: senso di colpa, preoccupazione costante, ansia che cresce mentre il compito resta lì, immobile.

Si parla spesso di emotional cost of procrastination, un termine che racchiude tutto quel carico mentale che logora giorno dopo giorno. E non è solo tensione: è anche bassa autoefficacia, ruminazione, autocritica.

Ci sono persone che si ritrovano bloccate non tanto dall’attività in sé, quanto dal vortice emotivo generato dal continuo evitare. La procrastinazione cronica, infatti, non è solo un comportamento: diventa una lente distorta attraverso cui si guarda il proprio valore.

I costi lavorativi: performance che crollano, opportunità che si dissolvono

Un altro gruppo di costi nascosti procrastinazione riguarda la sfera professionale. Non si tratta solo di scadenze mancate o ritardi, ma di una perdita più sottile: la fiducia degli altri.

La procrastinazione, nel lavoro, erode la percezione di affidabilità. Progetti svolti in fretta, qualità ridotta, mancanza di lucidità: un mix che può compromettere la reputazione professionale.

Molte persone cercano online informazioni su procrastinazione sul lavoro conseguenze, e non a caso: l’effetto reale non è solo lo stress dell’ultimo minuto, ma un calo generale della produttività. È il cosiddetto cost of delay, una perdita che si accumula nel tempo e limita anche la crescita.

I costi personali: tempo, energia mentale e salute che si assottigliano

Sotto la superficie ci sono i costi personali della procrastinazione, difficili da quantificare ma immediatamente percepibili.

Il tempo che si perde non riguarda solo le ore non lavorate, ma anche quelle in cui si pensa e ripensa a ciò che non si sta facendo (e sì, anche questo pesa). Il fenomeno è noto come mental load of procrastination: un carico cognitivo che divora energia.

Poi c’è l’aspetto della decision fatigue, l’esaurimento mentale dovuto alle mille micro-decisioni rimandate che continuano ad accumularsi. A lungo andare, questo influisce sulla chiarezza mentale e aumenta il rischio di errori anche banali.

E non dimentichiamo la salute fisica. Molti rimandano visite, controlli, esami. Quello che poteva essere un semplice check diventa un problema più grande. Ecco quindi i costi sanitari della procrastinazione, un territorio spesso ignorato ma molto reale.

I costi relazionali: quando il rimandare crea distanza

Tra i costi nascosti procrastinazione più sorprendenti ci sono quelli che colpiscono le relazioni.

Rimandare conversazioni importanti, impegni con partner o amici, o semplicemente piccole attenzioni quotidiane crea fratture sottili. Nel tempo, queste diventano distanze difficili da colmare.

La procrastinazione relazionale — definita anche relationship procrastination — può minare la fiducia, alterare la comunicazione e alimentare tensioni irrisolte.

I costi strategici: obiettivi che svaniscono, progetti che restano sospesi

Uno dei costi nascosti della procrastinazione più pesanti non è quello immediato, ma quello futuro: il potenziale non realizzato.

Progetti lasciati a metà, obiettivi mai conclusi, e una sensazione costante di essere “in ritardo sulla vita”. Questo fenomeno è definito da alcuni studiosi come lost potential cost, e rappresenta l’impatto più doloroso del rimandare continuo.

La procrastinazione non sottrae solo tempo, ma possibilità.

Procrastinazione e perfezionismo: un legame profondo

Il legame tra procrastinazione e perfezionismo non è soltanto un concetto accademico, né un’osservazione casuale: è una dinamica concreta, che molte persone vivono ogni giorno senza riuscire a darle un nome preciso.

Il perfezionismo non si limita a pretendere il massimo: crea aspettative così elevate da paralizzare l’azione, dando vita alla tipica procrastinazione perfezionista.

Due opposti solo in apparenza

A prima vista sembrano due poli incompatibili: da un lato la ricerca della perfezione, dall’altro il rinvio costante. In realtà il collegamento tra procrastinazione e perfezionismo nasce proprio da questa contraddizione. Il perfezionista, infatti, vuole fare le cose benissimo, impeccabili, senza errori. Ma quando avverte di non essere subito in grado di soddisfare quei requisiti — oppure teme che un errore possa minare l’immagine di sé — scatta l’evitamento.

E così la persona entra nella spirale che gli studiosi chiamano “perfectionistic self-sabotage”: più vuole essere perfetta, più rimanda. Una dinamica che si ritrova in tanti ambiti: studio, lavoro, creatività, relazioni, perfino nella gestione quotidiana della vita.

Le radici psicologiche: quando la paura guida l’azione (o meglio, l’inazione)

Per spiegare davvero il legame tra procrastinazione e perfezionismo, bisogna osservare ciò che accade all’interno. La procrastinazione nasce spesso come risposta emotiva, non come scelta razionale.

1. Paura del fallimento

La sensazione di non essere all’altezza alimenta l’ansia da prestazione. Meglio rimandare che rischiare di fare male. Questo meccanismo è centrale nella procrastinazione da paura del giudizio.

2. Pensiero tutto-o-niente

I perfezionisti vivono in una logica binaria: o tutto perfetto, o niente. Ed è ovvio che “tutto perfetto” sia quasi impossibile. Da qui l’esitazione, il tentennamento, il blocco.

3. Standard irraggiungibili

Che si tratti di lavoro, studio o creatività, gli standard diventano così alti da essere irrealistici. Il risultato? Il compito non è semplicemente difficile: è percepito come minaccioso.

4. Sovraccarico mentale

Il continuo rianalizzare, valutare, controllare ogni dettaglio sfocia nella famosa analysis paralysis, una forma estrema di paralisi decisionale.

5. Timore di iniziare

Molti perfezionisti cercano “il momento ideale”, quello in cui avranno energia, concentrazione, chiarezza assoluta. Un momento che, prevedibilmente, non arriva mai.

Queste dinamiche creano la forma più comune di procrastinazione perfezionista, un mix di ansia, rigidità e aspettative eccessive.

Il ciclo infinito: più si procrastina, più aumenta il perfezionismo (e viceversa)

Una caratteristica interessante del legame tra procrastinazione e perfezionismo è la sua natura ciclica. Gli studiosi lo definiscono “perfectionism-procrastination cycle”, un modello autoalimentato:

-

aspettative elevate

-

ansia crescente

-

blocco

-

procrastinazione

-

senso di colpa

-

standard ancora più rigidi

È un circuito che si rinforza perché la procrastinazione sembra momentaneamente alleviare l’ansia, ma in realtà la amplifica. Più rimandi, più ti senti inadeguato; più ti senti inadeguato, più alzi gli standard. È un serpente che si morde la coda.

Perfezionismo adattivo e disfunzionale: una distinzione cruciale

Non tutti i perfezionismi sono uguali. Una parte è sana, persino utile: si tratta del perfezionismo adattivo, che spinge al miglioramento senza bloccare l’azione.

Il problema nasce con il perfezionismo disfunzionale, detto anche perfezionismo maladattivo, che impone:

-

rigidità

-

paura costante dell’errore

-

ipercontrollo

-

eccessiva auto-critica

-

confronto sociale tossico

È questa variante ad alimentare il legame tra procrastinazione e perfezionismo, perché non motiva: terrorizza.

Le domande più comuni (e le risposte che servono davvero)

Il perfezionismo porta sempre alla procrastinazione?

No, ma il perfezionismo rigido e disfunzionale aumenta in modo significativo la probabilità di rimandare.

È possibile essere perfezionisti e produttivi?

Sì, purché gli standard restino realistici e flessibili.

La procrastinazione è un modo per evitare il fallimento?

Esatto. È una forma di evitamento auto-protettivo.

Come riconoscere la procrastinazione perfezionista?

Segnali tipici: riscrivere mille volte, non iniziare, aver paura di consegnare, cercare condizioni perfette.

Come interrompere il legame tra procrastinazione e perfezionismo

Spezzare il collegamento tra procrastinazione e perfezionismo richiede un cambiamento graduale, fatto di piccole azioni:

-

accettare l’errore come parte del processo

-

lavorare per bozze (non per risultati definitivi)

-

segmentare i compiti in micro-obiettivi

-

impostare timer brevi per avviare l’azione

-

sostituire l’auto-critica con la self-compassion

-

concentrarsi sul processo, non sulla performance

Queste strategie — utilizzate nella CBT, ACT e nella psicologia comportamentale — riducono l’impatto del perfezionismo disfunzionale e, di conseguenza, della procrastinazione.

Relazione tra procrastinazione, stress e ansia: una reazione disfunzionale

La relazione fra procrastinazione, stress e ansia è molto più complessa di quanto sembri a un primo sguardo. Molte persone, infatti, percepiscono la procrastinazione come una semplice “cattiva abitudine”, ma chi vive questo comportamento quotidianamente sa che il quadro è più articolato.

Un triangolo emotivo che si autoalimenta

Il vero punto è che la procrastinazione non nasce dal non voler fare; spesso, nasce dal non riuscire a gestire le emozionilegate al fare. Qui entra in gioco il primo lato del triangolo: l’ansia.

Quando un compito viene percepito come difficile, giudicante o potenzialmente fallimentare, l’ansia anticipatoriaaumenta e la mente sceglie una scorciatoia: l’evitamento.

La procrastinazione, quindi, diventa un tentativo (illusorio) di alleviare il disagio. Ma questo porta immediatamente al secondo lato del triangolo: lo stress da procrastinazione. Ed è qui che il comportamento smette di essere una strategia protettiva e si trasforma in un generatore di tensione costante.

Come la procrastinazione alimenta lo stress

Comprendere la relazione fra procrastinazione, stress e ansia significa osservare i processi che avviano questo ciclo.

Ogni volta che si rimanda un compito, succedono almeno tre cose:

-

Il cervello lo registra come incompiuto, generando carico mentale (che resta in sottofondo anche quando si fanno altre attività).

-

La scadenza si avvicina, aumentando la percezione di urgenza e, di conseguenza, il livello di attivazione fisiologica.

-

Il senso di colpa cresce, un’emozione che amplifica lo stress più di quanto si creda.

Questi tre elementi non sono indipendenti: si potenziano l’un l’altro.

E così, quello che all’inizio sembrava un piccolo rinvio si trasforma in stress cronico, un accumulo di pressione che può arrivare a compromettere concentrazione, sonno e capacità di prendere decisioni.

Perché l’ansia e la procrastinazione sono così collegate?

La relazione fra procrastinazione, stress e ansia è bidirezionale: l’ansia porta a procrastinare e, allo stesso tempo, il procrastinare fa crescere l’ansia.

Un meccanismo paradossale, ma molto comune, che funziona per rinforzo negativo: rimandi → provi sollievo → quindi rimandi di nuovo.

Il problema è che questo sollievo dura poco. Presto o tardi, la percezione del compito torna — più intensa, più urgente, più minacciosa.

E proprio in quel momento nasce ciò che molti definiscono procrastinazione ansiosa, una forma di rimandare fondata sull’evitamento emotivo, non sulla mancanza di tempo o di capacità.

Le ricerche descrivono questo fenomeno con espressioni come “avoidance anxiety”, “procrastination-stress feedback loop” o persino “coping disfunzionale”.

Tutte confermano che l’ansia non scompare evitando: cresce.

Gli effetti della procrastinazione sul benessere mentale

Quando il ciclo si ripete abbastanza volte, la procrastinazione comincia a influire su molti aspetti della vita quotidiana.

Ecco alcuni dei segnali più comuni:

-

tensione costante o nervosismo persistente

-

difficoltà a concentrarsi (soprattutto quando il compito incompiuto è importante)

-

senso di fallimento personale

-

irritabilità

-

insonnia o difficoltà ad addormentarsi

-

sensazione di essere “sempre in ritardo”

In questi casi, la relazione fra procrastinazione, stress e ansia non è più solo un fastidio: diventa un fattore di rischio per la salute psicologica.

Le domande più frequenti (e le risposte che aiutano davvero)

La procrastinazione può causare ansia?

Sì, e spesso è proprio questa la causa principale dell’aumento dell’ansia quotidiana.

L’ansia può generare procrastinazione?

Assolutamente: l’ansia è uno dei fattori scatenanti più frequenti.

Procrastinare è sempre un comportamento ansioso?

Non sempre, ma quando il rimandare è ricorrente, l’ansia è quasi sempre coinvolta.

Come interrompere il ciclo procrastinazione-stress-ansia

Spezzare la relazione fra procrastinazione, stress e ansia richiede interventi che agiscano sulle emozioni, non solo sull’organizzazione.

Tecniche efficaci includono:

-

iniziare con micro-task che riducono la minaccia percepita

-

usare la tecnica dei 5 minuti

-

praticare grounding, mindfulness e respirazione diaframmatica

-

strutturare il tempo tramite time blocking

-

sostituire l’autocritica con auto-compassione

Questi metodi aiutano a ridurre la pressione interna e a normalizzare l’azione, interrompendo progressivamente il ciclo del rimandare.

Come funziona la mente quando procrastiniamo: aspetti psicologici

Parlare di prevenzione e soluzioni della procrastinazione significa affrontare un problema che riguarda milioni di persone, spesso senza che se ne rendano conto. Rimandare non è solo un comportamento fastidioso: può diventare un ostacolo per la produttività, la salute mentale e la qualità della vita.

Molti si chiedono: “Come smettere di procrastinare?”, “Quali strategie funzionano davvero?”, “Esistono tecniche scientifiche per prevenire la procrastinazione?”, e ancora: “Quali soluzioni psicologiche posso adottare per rompere il ciclo del rimandare?”.

Perché è fondamentale parlare di prevenzione della procrastinazione

Gli aspetti psicologici della procrastinazione rappresentano un tema sorprendentemente complesso, spesso frainteso da chi tende a giudicare il rimandare come semplice pigrizia. La realtà è molto diversa. Molti utenti digitano online frasi come “psicologia della procrastinazione”, “perché procrastiniamo davvero”, “meccanismi mentali procrastinazione” e persino varianti più tecniche come “psychological roots of procrastination”. Ciò che cercano, in fondo, è una spiegazione chiara: cosa succede nella mente quando sappiamo perfettamente cosa dovremmo fare… ma non lo facciamo?

L’evitamento emotivo come nucleo principale

Tra gli aspetti psicologici della procrastinazione, l’evitamento emotivo è di gran lunga il più influente. Quando un compito suscita ansia, noia, senso di pressione o timore del giudizio, la mente sceglie — quasi automaticamente — la via dell’evitamento. E lo fa per proteggerci, almeno nell’immediato. Questo tipo di comportamento è noto come procrastinazione emozionale, emotional avoidance, coping evitante, ed è una strategia di sollievo a breve termine… che però diventa un boomerang.

Il sollievo iniziale infatti svanisce rapidamente, lasciando dietro di sé un carico emotivo ancora più pesante.

Il ruolo dell’ansia e della paura di fallire

Gli aspetti psicologici della procrastinazione includono quasi sempre forme di ansia, in particolare quella anticipatoria.

Prima ancora di iniziare, la mente immagina scenari negativi: fallimento, giudizio, errori, delusione. Ed ecco che il compito si trasforma in una minaccia emotiva.

Questa dinamica è strettamente legata a:

-

sindrome dell’impostore

-

perfezionismo disfunzionale

-

overthinking paralizzante

-

ansia da prestazione

Più l’obiettivo sembra “grande”, più cresce la paura di non essere all’altezza. Da qui una delle varianti più diffuse: la procrastinazione ansiosa, un misto di esitazione e auto-protezione.

Il conflitto interno tra sé presente e sé futuro

Un’altra componente essenziale negli aspetti psicologici della procrastinazione riguarda la battaglia silenziosa tra il sé presente e il sé futuro.

Il sé presente vuole stare bene adesso: meno stress, meno fatica, meno disagio. Il sé futuro, invece, sa che il compito va fatto, e sa anche cosa succederà se verrà rimandato.

Questa tensione viene descritta con termini come:

-

present bias

-

future discounting

-

incoerenza temporale

In pratica, la gratificazione immediata pesa di più dei benefici futuri, anche quando razionalmente sappiamo che rimandare ci danneggerà.

Funzioni esecutive, motivazione e auto-regolazione

Gli aspetti cognitivi della procrastinazione affondano nelle funzioni esecutive: memoria di lavoro, controllo dell’attenzione, pianificazione, gestione della motivazione. Quando queste capacità sono sovraccariche — o momentaneamente indebolite — il rischio di procrastinare aumenta.

Ecco perché la procrastinazione è più comune in condizioni di:

-

stress intenso

-

stanchezza mentale

-

ADHD

-

overload cognitivo

La motivazione, inoltre, cambia natura: passa da intrinseca (voglio farlo) a estrinseca (devo farlo). Ed è in quel momento che il compito perde energia emotiva.

Dialogo interno, autostima e autocritica

Tra gli aspetti psicologici della procrastinazione, il dialogo interno è determinante.

Molte persone non rimandano perché “non hanno voglia”, ma perché dentro di loro una voce ripete frasi come:

-

“Sbaglierai.”

-

“È troppo difficile.”

-

“Non sei capace.”

Queste convinzioni alimentano bassa autostima, auto-svalutazione e auto-imposizione di standard irraggiungibili. Il compito, così, diventa emotivamente ingestibile e la procrastinazione si rafforza.

Il ciclo procrastinazione–colpa–ansia

Uno degli aspetti psicologici più caratteristici è il ciclo che si autoalimenta.

Funziona così:

-

Il compito genera emozioni scomode.

-

Lo si evita per ottenere sollievo immediato.

-

Arriva la colpa.

-

La colpa aumenta l’ansia.

-

L’ansia rende il compito ancora più minaccioso.

-

Si procrastina di nuovo.

Questo procrastination loop può durare settimane, mesi, anni.

Le risposte alle domande più comuni

La procrastinazione è un problema emotivo?

Sì: nasce da emozioni difficili da gestire, non da mancanza di disciplina.

È collegata alla personalità?

In parte: tratti come impulsività, perfezionismo o sensibilità al giudizio la rendono più probabile.

Si può superare?

Sì, ma la soluzione richiede un lavoro sul piano emotivo, non solo su strategie di time management.

Come intervenire sugli aspetti psicologici della procrastinazione

Le tecniche più efficaci includono:

-

self-compassion al posto dell’autocritica

-

micro-task per avviare l’azione

-

tecnica dei 5 minuti

-

time blocking

-

mindfulness e grounding

-

esposizione graduale ai compiti temuti

Strategie efficaci contro la procrastinazione: prevenzione e soluzioni

Affrontare il tema della prevenzione e soluzioni della procrastinazione significa entrare dentro un comportamento umano estremamente diffuso e molto più complesso di quanto sembri. Non è solo questione di “non ho voglia”: è un intreccio di emozioni, abitudini, paure interiori e cattiva gestione dell’attenzione.

Il punto di partenza? Capire che la procrastinazione è prevenibile, e che esistono soluzioni concrete, anche se richiedono consapevolezza e metodo.

Perché parlare di prevenzione della procrastinazione è fondamentale

La prevenzione della procrastinazione è il cuore del cambiamento. Prima ancora delle tecniche operative, ciò che conta è riconoscere i segnali precoci del rimandare: piccoli “non adesso” ripetuti, una costante ricerca del momento perfetto, il sentirsi mentalmente sopraffatti da compiti troppo grandi.

La procrastinazione infatti non nasce dal nulla: deriva da schemi emotivi precisi. Ansia, evitamento, perfezionismo, sovraccarico digitale. Gli studiosi parlano di concetti come procrastinazione evitante, procrastinazione emozionale, evitamento auto-protettivo, digital distraction, o task avoidance.

Tutti termini che descrivono la stessa cosa: un tentativo di proteggersi da un’emozione scomoda.

Tecniche immediate: soluzioni della procrastinazione da applicare oggi stesso

Le soluzioni della procrastinazione non devono per forza essere complesse. Alcune sono sorprendentemente semplici — eppure efficaci.

1. La tecnica dei 5 minuti

Probabilmente la più famosa.

Ti dici: “Inizio solo per cinque minuti, poi posso smettere.”

Il trucco funziona perché cancella l’idea di “compito enorme” e la sostituisce con qualcosa di minuscolo. L’ansia cala. L’azione parte. E spesso quei cinque minuti diventano molto di più, quasi senza sforzo.

La ricerca CBT la considera uno dei pilastri della procrastinazione emozionale.

2. Micro-task e frammentazione dei compiti

Una delle colonne portanti della prevenzione e soluzioni della procrastinazione.

Ogni progetto complesso, se visto nel suo insieme, genera paura. Spezzarlo lo rende affrontabile.

Il metodo si chiama anche chunking o divide-and-conquer: riduci tutto a gesti minuscoli, come “aprire il file”, “scrivere il titolo”, “inserire la prima frase”.

E ogni micro-passaggio crea un piccolo senso di competenza.

3. Time blocking

Il time blocking trasforma ciò che “dovrei fare” in qualcosa che “ho deciso quando fare”. Un confine chiaro, visivo, strutturante.

Le varianti — timeboxing, calendar scheduling, structured planning — seguono lo stesso principio: dare un posto nel tempo a ciò che altrimenti rimarrebbe sospeso.

4. Ridurre le distrazioni digitali

Molti sottovalutano questo punto.

Il telefono, i social, le notifiche, il multitasking… tutto ciò alimenta la procrastinazione digitale.

Ecco perché la prevenzione passa da strumenti come modalità aereo, blocco notifiche, app come Forest o Freedom, ma anche dal più semplice dei metodi: togliere lo smartphone dal tavolo.

Un gesto banale, ma spesso rivoluzionario.

5. Gestione dell’ansia anticipatoria

La procrastinazione nasce spesso dalla previsione emotiva del compito, non dal compito in sé.

Le soluzioni includono: respirazione diaframmatica, grounding, mindfulness, reframing cognitivo, esposizione graduale.

Tutte tecniche tratte da approcci come CBT e ACT, utili per ridurre l’ipersensibilità al fallimento.

Soluzioni a lungo termine: cambiare la mente, non solo i comportamenti

La parte più profonda della prevenzione e soluzioni della procrastinazione riguarda la trasformazione del modo in cui percepiamo il lavoro, gli obiettivi e noi stessi.

1. Costruire la self-efficacy

La sensazione di essere capaci — la nostra autoefficacia — determina il modo in cui affrontiamo i compiti.

La procrastinazione è quasi sempre legata a bassa self-efficacy.

Come aumentarla? Celebrando mini-progresso dopo mini-progresso. Annotando ciò che è stato fatto. Riducendo standard impossibili.

Ogni azione compiuta rafforza la mente più di qualsiasi motivazione teorica.

2. Ristrutturare il dialogo interno

Una delle soluzioni psicologiche più potenti.

Chi procrastina di più spesso ha un inner critic feroce.

Trasformare quel dialogo da giudicante a supportivo è una vera svolta nella prevenzione della procrastinazione.

Passare da “Non ce la farò” a “Posso farne una parte” riduce il peso emotivo del compito.

3. Creare routine stabili e sistemi affidabili

La disciplina è un effetto, non una causa.

E nasce dai sistemi.

Checklist, rituali, habit stacking, routine mattutine — strumenti che impediscono al cervello di dover decidere continuamente cosa fare, riducendo la possibilità che il rimandare prenda il sopravvento.

4. Ridurre perfezionismo e aspettative irrealistiche

Una grande parte della procrastinazione arriva dalla paura di non essere perfetti.

Ecco perché tra le principali soluzioni della procrastinazione perfezionista troviamo:

-

accettare la versione imperfetta

-

lavorare per bozze

-

creare obiettivi realistici

-

permettersi l’errore

Il perfezionismo è una gabbia che si spezza solo concedendosi umanità.

Le domande più frequenti sulla prevenzione e soluzioni della procrastinazione

È possibile eliminare la procrastinazione del tutto?

Non del tutto, ma è possibile ridurla drasticamente.

Qual è la tecnica migliore?

La tecnica dei 5 minuti è una delle più efficaci e immediate.

La procrastinazione è un problema psicologico?

Spesso sì: ansia, evitamento emotivo, perfezionismo e bassa autostima sono tra le cause principali.

Serve più disciplina?

No. Servono più strumenti, più consapevolezza e migliori sistemi.